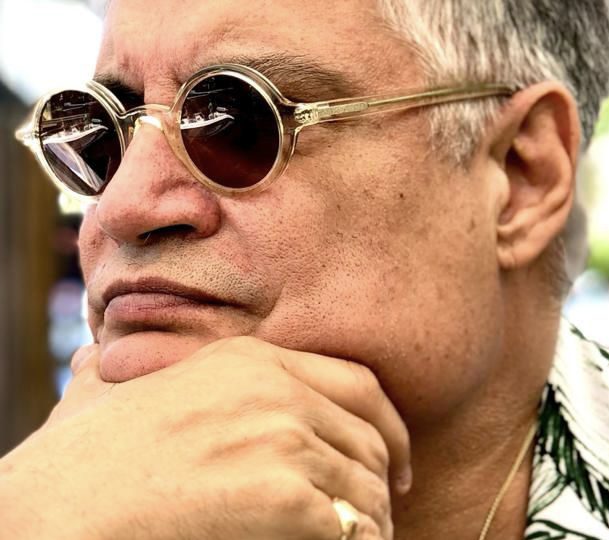

Por Amaury Pérez Vidal

En el otoño de 1976 fui designado para representar a Cuba en el Festival Internacional de la Canción Popular Socialista en Dresde, una importante ciudad de la entonces Alemania oriental. No hubiera querido participar, los concursos siempre me han provocado náuseas, pero en aquellos años uno no se negaba a una “orientación” como aquella sin sufrir las consecuencias. Según la carta de los organizadores se competía en dos categorías: cada intérprete cantaba una canción de su país de origen y otra en alemán. La minúscula delegación criolla estaba integrada también, y principalmente, por la cantante Maggie Carlés y el orquestador y director musical santiaguero Osmundo Calzado.

Tomé la apresurada decisión de solo competir con una canción de mi autoría, no recuerdo cuál, arreglada magistralmente por Mike Porcel y desestimar lo de la canción en alemán. No conocía ninguna canción pop germano-socialista, y ni siquiera una palabra de la áspera lengua aria. Maggie, con la facilidad que tiene para los idiomas, sí accedió competir en las dos categorías, aunque creo, repensándolo ahora, que su selección de las canciones a interpretar no fue la mejor.

Llegamos a Berlín sin expectativas y extenuados por las turbulencias del vuelo. Nos recibió en el aeropuerto un adusto funcionario que nos hospedó por una noche en un hotel del centro, y con la salida del sol, nos trasladó a Dresde. Una vez allí nos llevaron a la Oficina del Festival para una entrevista, toda vez que las autoridades a cargo en nuestro Ministerio de Cultura, no enviaron currículo alguno de nosotros.

Yo había estado anteriormente, como ya he contado alguna vez, en España, Polonia y Bulgaria, pero para Maggie era su primer viaje. Intuí que había que exagerar el desarrollo de nuestras carreras a como diera lugar, e inventarnos una historia artística que impresionara al burócrata que fungía como director del evento. Le expliqué el plan a Maggie. Así, cuando el “camarada” me preguntó cuántos países había visitado, le mentí desvergonzadamente: “¡Desde Estados Unidos hasta Japón!”. El hombre apuntó los datos, me celebró y se volteó hacia la Carlés: “¿Y usted?”, le requirió, y ella contestó risueña: “¡Desde México hasta Argentina!”. El tipo, ignorante, arremetió decepcionado: “¿América Latina?”. Maggie asintió. “Ah, bueno”, le dijo, “si es América Latina usted solo ha hecho presentaciones nacionales”.

A renglón seguido nos preguntó el título de las canciones que interpretaríamos. Yo le dije tranquilamente que no cantaría en alemán. Entonces él, enérgico, me disparó a quemarropa: “¡Si no canta en alemán no puede participar en el Festival!”. Buscó, dándonos la espalda, en un estante, el disco de una cantante alemana llamada Chris Doerk y extendiéndomelo dijo: “Escoja una canción de aquí y apréndasela, tiene cuatro días”. Ya en el hotel, elegí una llamada “Ich Hab mit Dir das Meer Entdeckt” (“Yo descubrí contigo el mar”). Con el Maestro Osmundo de cómplice diseñamos por dónde iría la guía instrumental y rítmica del tema para diferenciarlo del original, y un grupo de estudiantes cubanos del conservatorio de Dresde, entre los que sobresalen la hoy eminente directora coral María Felicia Pérez y la cantante Argelia Fragoso, me enseñaron la fonética de la letra de la canción turnándose día y noche.

Desde el primer ensayo advertí que la peor voz del certamen era la mía, además de mi desatinada vestimenta, pero no era el más desangelado; ese sería mi fuerte si lograba disimular, o corregir, los otros puntos flojos. ¿Pero de qué manera? Las voces de la intérprete soviética Roxana Babajan, la búlgara Mimi Iwanova y la húngara Katy Kóvacs, entre otras participantes, eran prodigiosas, ellas lo sabían, se comportaban distantes, etéreas, y nos miraban con desprecio como si fuéramos desnutridas sardinas rescatadas de un mar fétido. Lara, una de las tres coristas de la orquesta, bellísima y a quien acababa de conocer, se ocuparía de que mi actuación fuera sorprendente. Le caí bien. Empatía a primera vista me confesó más tarde.

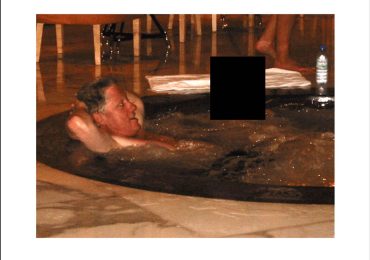

Se fue conmigo al hotel, me inspeccionó primero, pidió que me desnudara después, echó un vistazo, y revisó mi valija encontrando, para su sorpresa, ¡un traje típico suramericano!; camisa y pantalón, de una tela traslúcida, de hilo, y coloridas flores bordadas con estambre, que me había regalado en La Habana unos meses antes la cantante venezolana Soledad Bravo y que ni sé por qué fue a parar a mi equipaje. En un castellano balbuceante dijo: “¡Esto es perfekkto, te vestirrás así y sin rropa interior, yo arreglarré las luces, pues el diseñadorr es amigo mío y ya verrás!”. Como tenía la letra prendida con alfileres me calmó con un “¡yo también convenio eso!”.

Horas antes de la actuación, intempestiva, regresó al hotel, intercambiamos fluidos corporales con pasión adolescente, nos bañamos, alisó mi larga cabellera con unas tenazas y, cuidadosamente, con una pluma de felpa, dibujó en mis brazos, antebrazos, manos, palmas de las manos y codos, a la manera de un tatuaje y con una sorprendente e irregular caligrafía, el texto de la canción tal como Argelita y María Felicia me lo habían enseñado.

Llegó el momento. El súper arreglo musical de Osmundo resonó en el anfiteatro y aparecí en lo alto de una escalera mientras los seguidores iluminaban y mostraban mi “desnuda” figura desde todos los ángulos posibles. De cara al público, por el contraluz y la transparencia de la indumentaria, quedaban al descubierto mis partes pudendas. Fue un momento intenso, épico. Mi colgajo se movió al compás de la música como un metrónomo, como el sordo badajo de una campana nueva. Mientras, agitaba los brazos en círculos y de arriba a abajo leyendo el texto a la manera de una cantante flamenca en medio de un tablao, un Lola Flores masculino y ciertamente desaforado.

El público deliró. Imagino que mi supuesto impudor influyó un tanto. Tuve que salir a escena tres veces ante la ovación sostenida del respetable, y cuando llegó la hora de otorgar los galardones, y para mi asombro ¡me los había ganado casi todos!: el Primer Premio, el del Ministerio de Cultura Alemán, el de la popularidad, y Osmundo el de orquestación.

Todavía incrédulo y lleno de trofeos traté de llegar al camerino entre las hoscas miradas del resto de los participantes. La cantante soviética, quien recibió el Gran Prix compartido con la búlgara, me cortó el paso, abofeteándome colérica, y en perfecto castellano, gritó ante todos: “¡Esto no es un concurso nudista! ¡Usted no tiene lo que yo en la garganta y lo sabe, no le han distinguido la voz, le han premiado su descaro! ¡Me aseguraré de que su nombre y su paso por Dresde no sean recordados ni en las listas oficiales!”. Con la mejilla colorada me alejé abochornado sin comprender su irritación. ¿Qué más quería?, pensé retraído.

La suma que me abonaron por las distinciones recibidas la dediqué a comprar zapatos, abrigos y chucherías para Lara y todos los compatriotas que me ayudaron. También vino tinto, latas de salchichas; pagué gustoso infinitas comelatas en los mejores restaurantes hasta que se agotó el dinero. Traje calzado y souvenirs para todos mis familiares y amigos de Cuba.

No escatimé ni un centavo. Los marcos de la Alemania de entonces nada valían fuera del Muro.