En Estados Unidos, en la segunda mitad del siglo XIX, un grupo de hombres extraordinarios y controvertidos encabezaron la transformación de este país de una república de granjeros y comerciantes a una superpotencia propulsada a vapor.

Sus nombres -Vanderbilt, Rockerfeller, J.P. Morgan- siguen siendo sinónimos de fortunas colosales.

Para algunos, estos hombres fueron los heroicos empresarios que hicieron grande a EE.UU. Para otros, fueron plutócratas que llevaron a mujeres y hombres que alguna vez fueron independientes a depender del tedioso trabajo asalariado: los “barones ladrones” que se robaron el sueño americano.

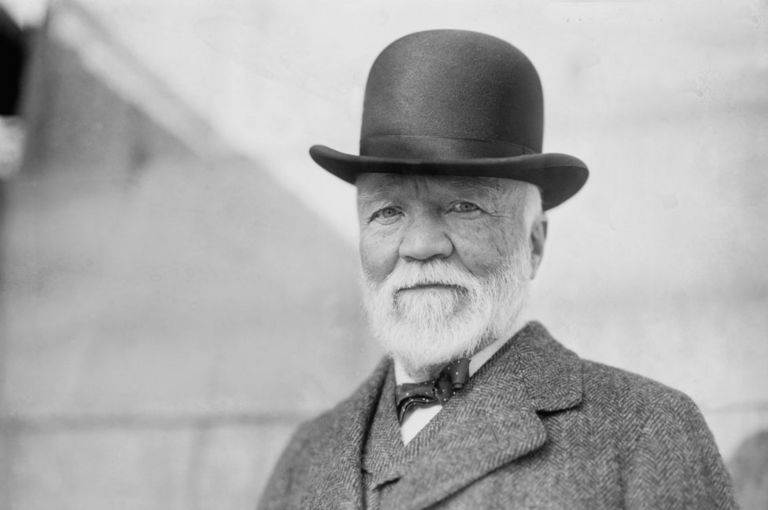

Estoy en el estudio de Andrew Carnegie, en lo que fue su mansión sobre la calle 91, en la ciudad de Nueva York, donde ahora funciona el Museo de Diseño Cooper Hewitt Smithsonian.

Carnegie se mudó aquí en 1902…y cuánto había recorrido desde la casita en el pueblo escocés de Dunfermline donde nació.

En esta habitación que alguna vez estuvo forrada de libros, con vistas a un tranquilo jardín, Carnegie pasó las últimas dos décadas de su vida escribiendo tratados y decidiendo cómo gastar su fortuna.

Él creía que había llegado a esta vida de filántropo erudito gracias a un gran esfuerzo personal, pero su éxito tuvo un costo inmenso para otras personas.

El hombre que se sentó aquí, gastando millones en filantropía, también fue alguien para quien cientos de miles de personas trabajaron largas horas en condiciones que hubieran horrorizado a una generación anterior.

¿Qué impulsó, entonces, a este complejo y aparentemente contradictorio hombre a llegar donde llegó?

Carnegie nació pobre, en Escocia, en 1835. Su padre era un tejedor desempleado. El hambre y la desesperanza los llevaron a Estados Unidos cuando Andrew tenía 13 años.

Escocia le había inculcado la ambición. Pero fue en EE.UU., en una de sus industrias de más rápido crecimiento, donde encontró los medios para realizarla.

“Las personas que no pueden motivarse deben contentarse con la mediocridad, sin importar cuán impresionantes sean sus otros talentos“, señaló famosamente Carnegie.

Su espíritu empresarial y su enorme energía se hicieron evidentes en uno de sus primeros trabajos: como operador de telégrafo, en lo que entonces era la Compañía Ferroviaria de Pensilvania.

Ascenso imparable

Su talento lo destacó y fue promovido rápidamente. Carnegie sorprendió a sus colegas de más edad al ordenar que se quemaran los vagones de ferrocarril estancados, para despejar las vías y mantener la red en movimiento.

Incinerar todo lo que estaba en el camino: una metáfora perfecta de cómo Carnegie construyó su gran imperio de acero.

El ascenso de Carnegie a través de las filas de la Compañía Ferroviaria de Pensilvania gracias a su diligencia, inteligencia y trabajo arduo fue el clásico ejemplo del sueño americano del muchacho pobre que llega a rico.

Pero eso fue solo mitad de la historia.

A medida que Carnegie ascendía en la jerarquía empresarial, hacía inversiones que le permitirían iniciar su negocio de forma independiente.

Y así como la gran corporación ferroviaria le dio el espacio para prosperar, también le dio muchas oportunidades para ganar dinero a través de la delincuencia.

“Fue creciendo gracias al clientelismo y la corrupción. Su primer capital lo hizo guardando el stock ilícito de sus empleadores, que habían contratado a un fabricante de coche-camas y exigían stock como soborno”, cuenta el historiador T.J. Stiles.

“Cuando Carnegie comenzó su carrera, todos sus negocios se basaban en sus conexiones personales con sus exempleadores, que se beneficiaron personalmente”.

Carnegie les dio un uso inteligente y estratégico a sus ganancias ilícitas.

Compró compañías rivales y fue pionero en el uso de un método económico y eficiente para convertir el hierro en acero a escala industrial.

Fue así como la compañía de Carnegie llegó a dominar la producción de acero en EE.UU.

Trasformando una forma de vida

Pero grandes empresas como la Compañía Ferroviaria de Pensilvania y Carnegie Steel, con sus nóminas crecientes, estaban moldeando de forma incómoda la vida de los estadounidenses comunes.

Esta fue la época en la que, por primera vez en la historia, la mayoría de las personasempezaron a depender de sus salarios para vivir.

Hoy nos parece algo normal, lo que demuestra que vivimos en el mundo que crearon estos hombres.

“La creación de una fuerza laboral asalariada, de enormes proporciones, fue probablemente la transformación humana más fundamental que trajo la Revolución Industrial en EE.UU.”, remarca el historiador Steve Fraser, autor de “La edad de la aquiescencia”.

“Antes de esta transformación, la mayoría de las personas eran agricultores o comerciantes o artistas. Y a excepción de los esclavos -que obviamente estaban totalmente privados de sus derechos- el resto tenía sus propios medios independientes de subsistencia”.

“Estas personas tenían una larga esperanza de vida. Pero la Revolución Industrial cambió todo eso“, señala el experto.

Por su parte, la profesora Joanna Cohen, de la Queen Mary University of London, afirma que para muchos fue la primera vez que se dieron cuenta de que “su trabajo vale dinero y que pueden ofrecerse para trabajar”.

“Es algo que se conoció como ‘trabajo libre’ y las élites explotaron el concepto”, agrega la académica.

“El derecho a contratar libremente se considera uno de los principios centrales de finales del siglo XIX.

Pero la mayoría de los trabajadores no estaban, de hecho, en un mercado laboral libre. Muchos de ellos se encontraron con que no podían afiliarse a sindicatos, por ejemplo”, resalta.

“La gente empezó a perder sus granjas”, retoma Fraser.

“Los mecánicos y los artesanos no podían competir con empresas nuevas, más grandes y más eficientes, por lo que se convirtieron en trabajadores asalariados. Los inmigrantes de Europa vinieron a EE.UU. y entraron en lo que se llamó comúnmente ‘esclavitud salarial“.

“Los pequeños empresarios se convirtieron en parte de este creciente proletariado. Y esa sensación de dependencia, de saber que no puedes sobrevivir a menos que te contraten, fue una experiencia impactante para millones de personas”, señala el historiador.

Y así, Andrew Carnegie construyó su imperio de acero a través de su fusión característica de brillantez y destrucción despiadada de cualquier cosa que se interpusiera en su camino.

Descubrió cómo producir acero barato en masa, pero él y el resto de los “barones ladrones” también llevaron a que se reducieran los salarios y se aplastara a los sindicatos.

“Eran hombres despiadados. Incluso Carnegie, que era de origen obrero. Estaban preparados para usar la violencia para ejercer el control sobre sus instalaciones productivas, romper los sindicatos, reducir los salarios y demás”, cuenta Fraser.

“Hubo muerte por todas partes, violencia y contraviolencia entre los trabajadores, que empezaron a formar milicias armadas, y los ‘barones ladrones’. A los ojos de millones de personas eran hombres sin corazón”.

Huelga salvaje

Fue en una fábrica de Carnegie en Pensilvania donde ocurrió uno de los estallidos más violentos y notorios de la guerra civil industrial: la huelga de Homestead de 1892.

“El sindicato convocó a una huelga y Carnegie contrató a la agencia Pinkerton -famosos por romper huelgas- para ponerle fin.

Ambos bandos estaban armados y se desarrolló como una pequeña guerra.

Hubo muertes de ambos lados y finalmente los Pinkerton tuvieron que rendirse”, relata Fraser.

Sin embargo, ¿qué hizo Carnegie con el dinero que ganó gracias a semejante derramamiento de sangre?

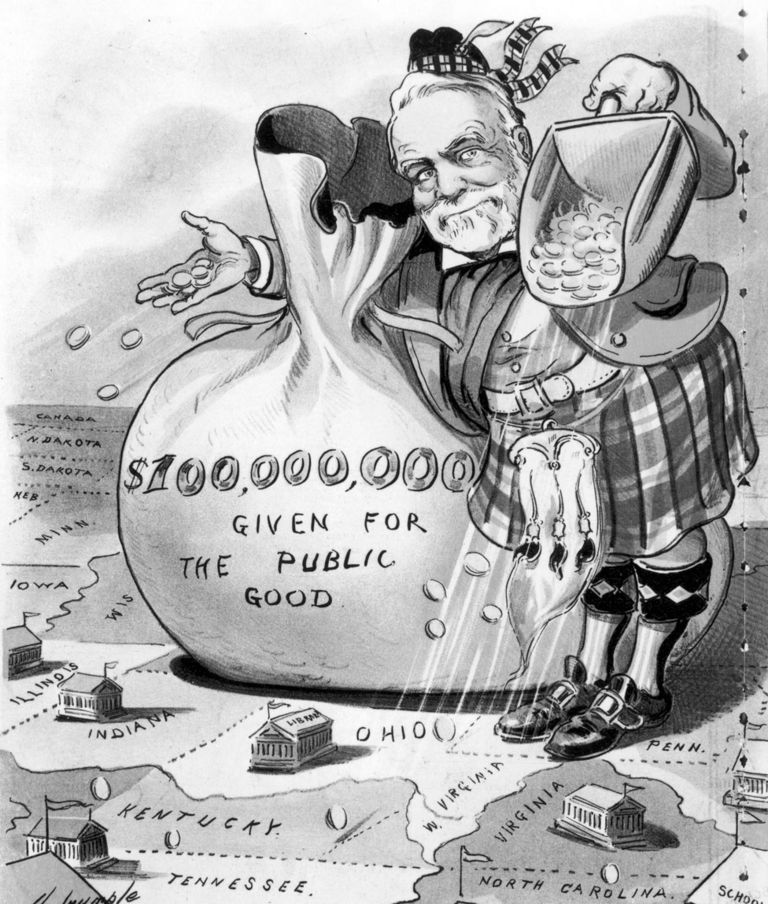

Gastó mucho en la construcción de 2.509 bibliotecas públicas gratuitas, con la intención de ayudar a trabajadores comunes a avanzar en la vida, como había hecho él.

Es un proyecto que aún continúa a través de instituciones como la Biblioteca Pública de Nueva York, en el corazón de Manhattan, con su red de 62 sucursales, que se construyeron con el dinero de Carnegie.

Para sus críticos, era simplemente una hipocresía que alguien como Carnegie se hiciera pasar por un amigo de los trabajadores.

Para saber qué opinaba el propio empresario al respecto, alcanza con leer los lemas inspiradores que hizo pintar en el techo de su estudio.

Frases como: “La forma más alta de adoración es el servicio al hombre” o “A través de la comunión con los dioses, el hombre mismo se vuelve divino” o “Las delicias que nacen de los libros guían a la mente de la sombra a la luz”.

Está claro que este es el estudio de un erudito-filántropo que se sentaba aquí, contemplando sus propios logros y convencido de su propia devoción y rectitud.

En 1889 Carnegie escribió su famoso ensayo “El evangelio de la riqueza“, donde propuso que los ricos deben ser administradores de la riqueza para beneficio de toda la sociedad, mediante las donaciones.

Allí defiende el capitalismo, afirmando que tanto el empleador como el empleado hoy viven mejor que en el pasado gracias a todas las facilidades que trajo el nuevo sistema económico.

Y señala que la riqueza de algunos trae beneficios para todos.

“Es bueno -más aún, esencial- para el progreso de la humanidad que las casas de algunos sean hogares para todo lo más elevado y mejor en la literatura y las artes, y para todos los refinamientos de la civilización, en lugar de que ninguna casa lo sea”, escribió.

“Mucho mejor esta gran irregularidad que la miseria universal. Sin riqueza no puede haber mecenas”, dijo, resaltando que morir rico -sin compartir esa riqueza- era “una desgracia”.

Carnegie construyó su impresionante mansión después de firmar el mayor acuerdo corporativo de la historia: la venta de sus intereses siderúrgicos a J.P. Morgan, por un valor que hoy equivaldría a US$370.000 millones.

La riqueza de Carnegie provino de su dominio total de una industria. Ese impulso de consolidarse para poner orden donde antes había caos fue lo que impulsó al único hombre que rivalizó con la riqueza y el perfil público de Carnegie: John D. Rockefeller, sobre quien les contaremos en nuestro próximo episodio de los “barones ladrones”.

Fuente: BBC Mundo